これって、もう既に、オーディオじゃ無いな。

でも面白い、

CADのデーターをG-Codeに変換すると、その通り動く、お互いのパルスモーターがコーディネーションを取りながら、音程を変えつつ、ハーモニーを作りつつ、あらゆる方向と速度で。コンバートしたり、CNCのソフトは素人の領域ではないので、全てが高価に出来ている。その谷間を縫うように、作っているが、動かしてみると、これを発展させてNCマシンを作りたくなってしまう。

という事で、インターネットでG-Codeの勉強をしていたら、ヨーロッパの何処かで、私と同じ事考えてフォームカッターのCNC版を見つけた、特許出願断念だな(冗談)。

メカトロ開発もオーディオの内。正確な、低音ホーンの型枠(スタイロフォームEKⅡ100×910×1820)を電流制御されたニクロム線で3次元加工するのだが、ついにCNC(Computerized Numerical Control)に、手を出した。

FUNUCのロボットを雇えば別だが、もし資金があったとしても、この様な機械は売ってないのだから、作ってしまうしか方法は無い。そう言えばファナックのヘリ運航は、あの後どうなったのかなー、便利だったろうに・・・。

ワンボードコンピューターで合計4軸の制御するには無理な部分があり、結局メカトロで解決することになった。マウスオーバーで、3次元コンパス製作構想中のCAD図面。

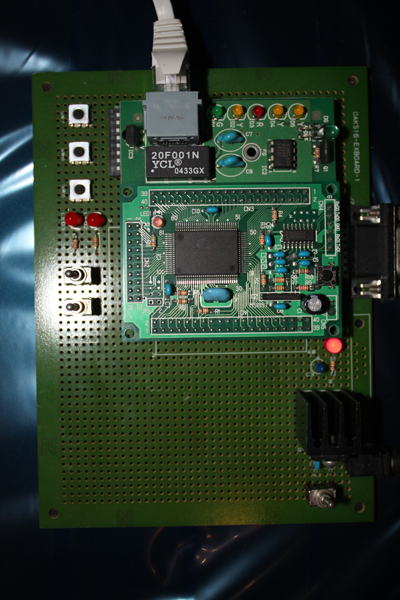

QUATTRO-1とは元々、数値制御フライス用のボードらしい。これも、今回使用終了したら、不必要になってしまう、我ながらもったいない話だ。

ワンボードコンピューター開発環境設定。5年程前だろうか、赤外線リモコンとLANを組み合わせて、全てのコントロールをスマートにしようと買ったOAKS16 CPUボードが二組あるので、これで、3次元コンパスのコントローラーを作る。

プログラム編集(C言語)・コンパイル・転送・デバッグ、今までのはんだ付け作業から又、頭を切り替えて、我がメインサーバーと向き合う日々が始まった、"ポインター"とか懐かしい。ところで、外気温26℃の時、線径0.16㎜のニクロム線は1.3Aで1V/1㎝の電圧を加えると、スタイロフォームを切る最適温度になる。マウスオーバー時の写真は

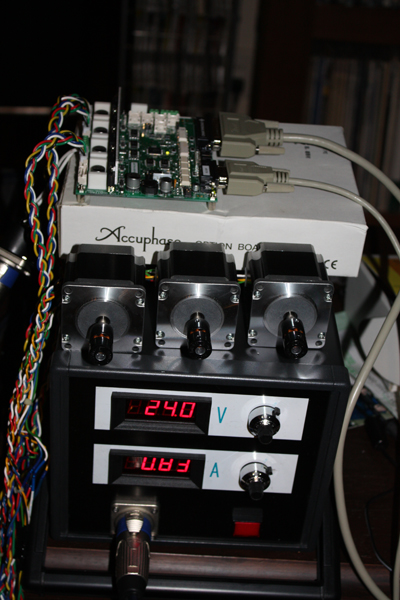

上が、KIKUSUIの電源 40V-9A 中古品17,980 円、

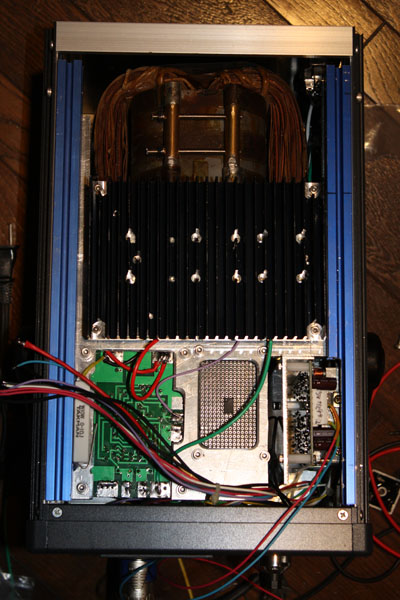

下が、今回製作した、32V-20Aの電源、中身はお古のメインアンプと若干のIC、高価なのはタカチのケースが12,360>円+約半月分の労力+電車代。どちらでもステッパーモーター・ドライブとカッターの電源に使える。並べてみると、プロの作ったものは違うなー、パルス電源しか作らなくなったのが良く理解出来る。

トランスのコアを締める新方法、

ヒートシンクにパワートランジスター7個の、恥ずかしい中身。

定電圧は簡単だが。定電流はちょっとムズい。

30年程前、ヘリコプター時代に整備管理サイドからの依頼で、FMS等に使っているニッカドバッテリー充放電用に作った安定化電源は、超高価なスペーリー製より良い出来だったのに、その時の技術書は既に廃棄してしまった、羽田の格納庫に未だあるだろうか、もうすぐ格納庫も解体されると聞いている。

最近のトランジスター技術・等を見てみるとスィッチング・レギュレーターばかり。リニア・レギュレーターは熱設計・効率・安定性の点から過去の物になってしまった、ロームのBD9**とか使って、素人がパルス制御で作ろうとすると、かえって出来合いの物やジャンクを購入した方が安い。

しかし、乗りかけた船・猛暑の秋葉原に出て、高耐圧のオペアンプや大型ヒートシンク等を購入してきたので、今日も完成に向け挑戦する。

マウスオーバーで回路のブロックダイアグラム(手を抜いて配線図を書かずにデーターシートとこれだけで組んでいる)。

定電圧電流電源を調整製作中。

写真は、コンピューターの関数電卓でデジタルテスターの値と比べながら、抵抗値を最適なものに絞り込む作業をしていたが、ファイナルのパラレル接続の石にベース抵抗を入れるのを忘れて失敗、2日分以上ビハインドしてしまった。煙の出ているパワートランジスターに左手の薬指が触れて火傷、今日は暑いしやる気をなくした。

現時点でドライバー小屋は、内部の乾燥と屋根を拭くのを待っている間に、スタイロフォームの型を作るための、カッターの製作を急いでいる、是もまた、特許物の構想が湧いてきて、3次元コンパスと表現しておこう、正確なエクスポーネンシャルホーンを切り出す事が出来る物を目指している。写真は、その重要部品、ニクロム線用電源。

マウスオーバーは、昔作ったパワーアンプの電源トランスの電圧を適切な値に作り替えて、最終的なスペックとしては、32V20Aまで取り出せる。これらも完成しホーンを作り終えれば、出番のないツールとなる、もったいない話だ。何方か、使ってもらえるならお貸ししたい。

改修の長い道のり。

既存の低音ホーン改修を始めて約3年経った、元は防空壕だったところに低音ドライバー収納小屋が出来つつある。未だ・・

1.内部天井にファンと吸音材、

2.扉の据え付け、

3.御影石台座の設置、

4.内部配線仕上げ、

5.型枠製作とコンクリート打ち、

6.内部のシーラー塗り、

7.内部防水塗料塗り(ホワイト)、

・・・・先は遠い。