2011年8月2日以前その1

|

|

1970年前後の学生時代の録音を「デジタル・アーカイブ」にしよう。 と言う事で、我が家に送られてきたテープを主にDSD録音した。デジタルアーカイブ製作現場 左下:オーディオ・サーバーを使って、入出力選択・HDD録音・VUメーター・レベル調整・等の全てが行える。 後方:REVOX A-700自作・精密定電圧電流電源MUTO TravelerDENON DH-710改。 |

2011年8月2日以前その2

|

|

否が応でも、オーバーホールと、納得のゆくキャリブレーションをせざるを得なかった。 このデッキのキャプスタンモーターはダイレクトドライプ・サーボモーターなのだがテストテープの周波数とCD TEST DISKを比較して見ると、約0.15%周波数が高く再生される、調整はトリマーボリゥムだが、38cm/2trにも影響が出そうなので、そのままいじらなかった。 |

2011年8月2日以前その3

|

|

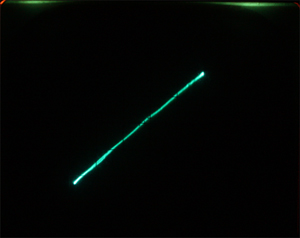

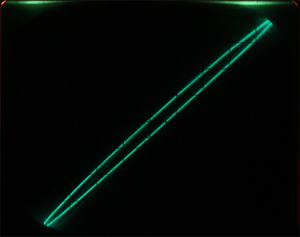

メーカー(グラムフォン)のテストテープを借りることが出来て、助かった。60hz 10khz 1khzのサインカーブが録音されていて周波数の低い順にL/R信号のリサージュ波形でヘッドのアジマス調整を行った。 久しぶりに、シンクロの電源を入れて見たら、カーソルのイルミネーションの調整が効かなかったり、DCドリフトがあって、これにも苦労している。テープスピード38cm/secで20000Hzの一波長は0.019mm、19cm/secなら0.0095mm、これから考えても、ヘッドのアジマス調整のシビァーさと、曖昧さ、が想像できる。ましてレコード33_1/3回転の内周20cmとしても、0.0175mmと言う波長が刻まれている筈だが・・・・振幅に対する精度を考えても、アナログ音源は大胆でデリケートだ。レコードの溝を観察してもそんなに、細かい模様は見えていないと思うし、レコード針でもモット大きな接触半径で、音溝をトレースしている筈だ。 |

2011年8月2日以前その4

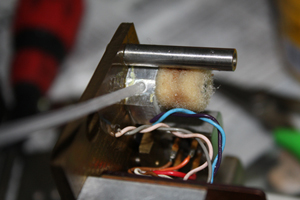

テープ鳴き防止特殊ヘッド |

フェルトのヘッドに常時給油出来るように。フライスで台座を削り出し、スプレー用チューブに合わせて2.3φでドリルし、フェルトの中心に油道を作った。 |

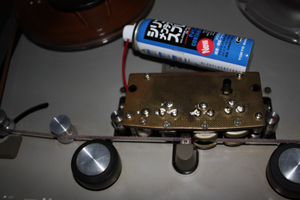

改造ヘッド全体 |

| 40年物のテープにはカビも発生しているし、磁性体も剥がれ易い、当然テープ鳴きが発生する、これは、当初、大きな問題だったがシリコン系のプラモデル用潤滑剤で湿らせたフェルトのヘッドを作り、イレースヘッドと交換する事で、見事に解決した。 | ||