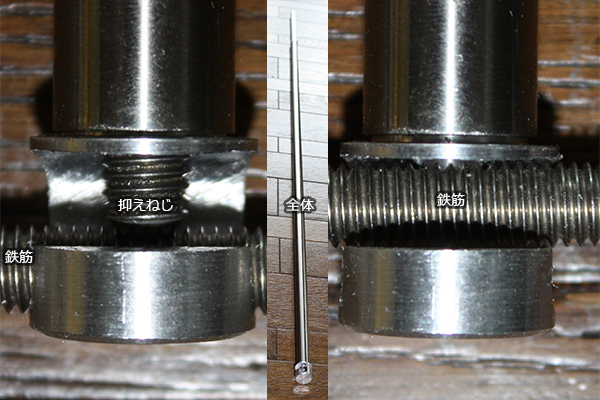

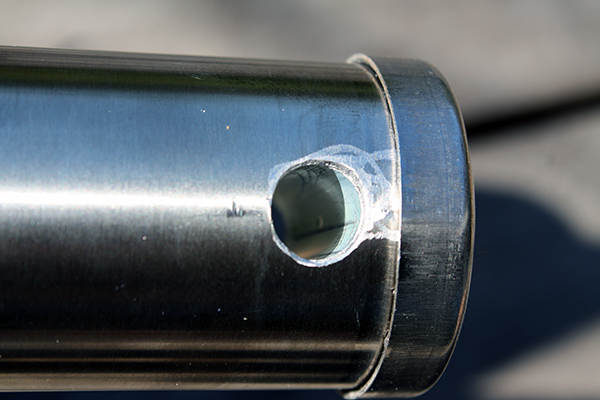

2016年3月28日 鉄筋を型枠の丸セパ穴に導入する道具の製作

|

予想もしていなかったが、ホーン型枠を作り上げる段階で、ナカゴを設置した後の通し横筋と丸セパが、型枠の穴に入りにくい(と言うより、無理)ので、この様な道具が必要になって、図面も引かずに作った。2重のパイプになっており、手元(中央写真上方)のパイプをネジって鉄筋を咥える事が出来る。 中央:長さ約1m、全体像、先端(下)で横筋を掴む 左:横筋を挟み込んだ状態 右:横筋を挟む前 |

2016年3月23日 PLM12K44のコストパフォーマンスは十分納得できる

|

| 超鴑級Audio AMPに比べ、Fan noiseと筐体を除いて、この機能と性能には超満足。Dynamic range114db以上でS/Nは無信号時ウーファーに耳を付けてもWhite noiseも全く聴こえない。音質はデジタルアンプとは思えない様な柔らかで透明感が有る、CDから超低音を入力してみると、天井知らずのパワーと制動力・46cmケプラーコーン4本が同時に約20mmフッと移動してパッと静止する(肝試しの様)安定性も素晴らしい、何種類かあるlimiterもセットすると安心して大出力が聴ける(勿論動作状況が判る)、しかも12000Wで有りながら省エネ。此処まで凄いPAの存在をAudio専門メーカーは見習って欲しい。 Lakeは一日いじっても、全容を把握出来ない、電源制御・入力選択・ミュート・アッテネーター・イコライザー・フィルター・ディレイ・・・LANやWifi経由のPCやタブレットで集中制御できる。ネットワークオーディオはリスニングルーム内には木製家具調譜面台に置いたタブレットだけしか無い、(現存のトランスポートやプリアンプも全てAMP Roomにしまい込んで他のcomponentsに対しても制御アプリを作り)と言うレイアウトにしたい。 |

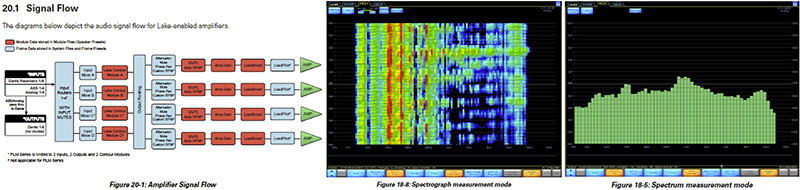

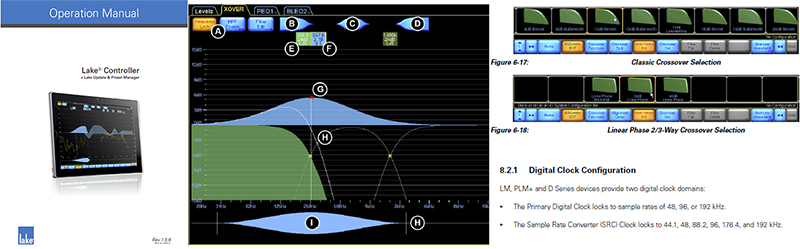

2016年3月20日 PLM12K44をコントロールするソフト

|

| PW-4611のダンパーは破れたのではなく、フレーム部分の接着剤が剥がれただけだったので、簡単に修理完了した。PLM12K44をコントロールするソフトはLakeと言う、最初は何も見ないで感覚だけでいじっていたが、奥が深すぎる。 Operation Manualは319Pageもあり、フィルターの種類からイコライザー等、今、考えている事は全て網羅している。 AES InPutで44.1,48.88,96,176.4,192KHz/24bits・歪率20~20000Hz迄0.00033%・・・ 4ch Max OutPut Power 3000W/ch TTL 12000W single channel Max Power 4400W/ch Peak limit Default seting 194V max 67A |

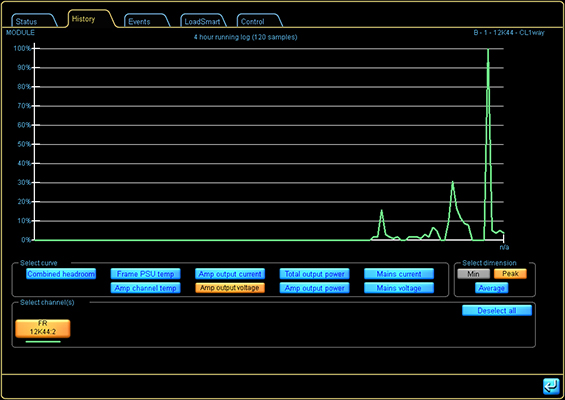

2016年3月19日 PW-4611が簡単に振り切れてしまう

| ESOTERIC D-01のFILTER設定が原因、PLM12K44+Diatone46cm 4本でテスト中。いきなり至近距離で大きな花火の様な乾いた破裂音。lakeでHistoryを覗いてビックリ、100%の電圧と言う事はWooferに194Vのパルスが入ったのだ、Diatoneは普通に鳴り続けているがケプラーコーンが飛び出たかと思った・・1本ダンパーの外周が浮いている、修理できるか?天井知らずのパルス音だった。その後、其のまま久しぶりに暫く色々なSACDを聴いているが、DigitalAMPとは思えない様にしっとりとして強力にドライブしきってくれる音なので、つい何枚も聴いてしまう。 |  |

2016年3月19日 電灯線契約ではないが、ブレーカーが上がらなくても・・・家が壊れるかも

| Diatone 46cm Woofer 4本を鳴らしきる為の Digital AMP (Lab.GRUPPEN PLM12K44) Class-B-AMPの様に電流が常に流れるので、冷却ファンが最初から働く為、空冷のコンピューター以上に煩い。アンプルームに入れても更に別の防音箱を作る必要が有る。電源は100~240V AC 45~66Hzで動作するが、単相200V 50Hzで使用する。 写真:電源プラグも通常と異なり舞台・スタジオ用。単純計算で効率100%としても、連続最大出力時AC200V60A食うわけだから、これは元々、家庭用では無い。 |

|

2016年3月18日 Lab.GRUPPEN PLM12K44受領 3,000W×4ch AMPテスト中

| 輸入元であるBeetech inc.にも直接訪問し現物を確認、販売先のトモカ電気株式会社を紹介してもらって、超強力AMPを受領した。Lab.GRUPPEN PLM12K44はLakeと言うソフトでLAN経由でControlされるので、調整時にはコンピューターが必須。電力再起動時はLatestの設定で起動する。電源の状況に対応する機能からフィルターやディレイに至るまで、思いつくほとんどの事が出来る。しかしチョット勿体ないが、このAMPの受け持ち周波数は約60Hz以下のみで使用する。 |  |

2016年3月17日 五右衛門風呂の蓋

| ナカゴの浮力に対抗する為には、通常の鉄筋を横筋にしたのでは撓んでしまう。更に2本で前後を抑えて安定させる必要があった。写真は、完成した左右チャンネル分の38mm径ステンレスパイプ。これを鉄筋の横筋として使う。 |  |

2016年3月16日 ナカゴの浮力対策

| 家の外側での、最後のコンクリート打ち込みに際して。ナカゴが浮力で浮き上がらない様に、2回に分けて打込んでいたが、強度を出すためにも今回は一度にやってしまう。色々と考えたが、鉄筋の横筋にステンレスパイプを使い、それをスタットボルトに使う、縦筋のステンレス10mm径・寸切りねじ1m長で貫通させて、ナットで位置調整をして締めこむ。写真は、パイプをナットで締め込む為にフライス盤で端末処理したアルミパイプを埋め込み、モルタルが入り込まない様にキャップをしてDevconで固めた。 |  |

2016年3月2日 無理やりナカゴを納めた

| 一日中作業をして、結局、後から付けた発泡スチロールを取り、昨日の切断も必要なかった。ドライバー小屋工事が設計通りではなかった為、ここに来てシワ寄せが出た。Rib-0の黒い線の部分を切断して、嵌め込むことが出来、設置が終わってから接着し直した。ホーンが外壁に斜めに入っているのが情けない。ここまで来てやり直しは無理なのだから・・・妥協するしかない。今後の作業は、隙間に樹脂粘土埋め込み・土台部分下処理・鉄筋の配筋・型枠の設置をする。 |  |

2016年3月1日 大変だ、ナカゴが嵌らない

| 一人でやっと扱える形状と重さ、ドライバー小屋から室内に繋がる最後のRib-8~Rib-0のナカゴを嵌め込もうと試みたが、考えが甘かった。Rib-0側を室内に潜り込まして、Rib-8側をドライバー側に引き込む計画だったが、現実には、Rib-0側が斜めになると殆ど室内側に入らない。ここにきて大問題だ、仕方なく、思い切ってRib-8からRib-6迄で鋸で切断、芯になるステンレス寸切りねじを、スピーカーボックス側から入れ込んで、締めて行く様にする為、Rib-8に角材とワッシャーとナットを強力に接着した。 |  |