2016年12月31日 本年・遂に低音ホーンの音出しが出来たが、其の後、老犬の具合が悪くなり工事が滞ってしまった。

|

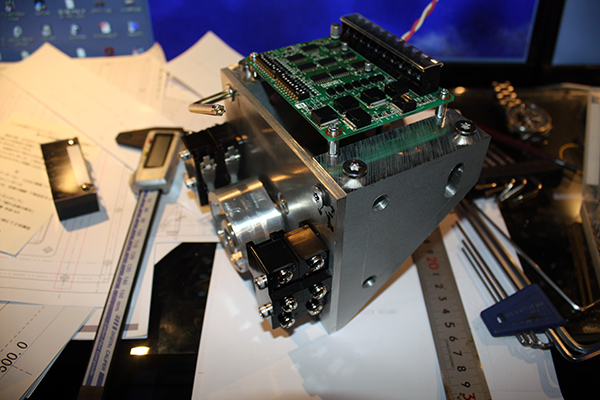

電源コントロール・引き続き、連続試運転中。 この状態でロータリーソレノイドを動作させてみると、そのスムーズで力強い動作に思わず笑顔になってしまう、これなら末永く働いてくれる筈だ。ジュラルミン・ブロックの削り出しを、寒い地下室でフライス作業していたら、足がしびれる程、冷えてしまったので、今年の作業は此処までだ。 OMRON I-Webから最大規格のマイクロスイッチを入手、此れをパラ接続で更に接触抵抗を下げるのだが、若し満足出来ない結果が出たら、この部分も自作する構想がある。 |

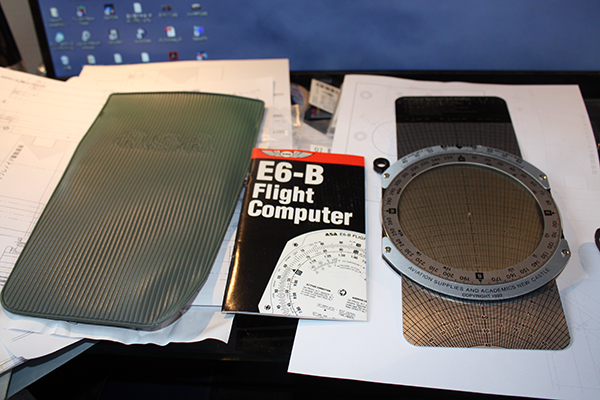

2016年12月30日 進呈。年末掃除をしていて、ガラクタの中から出てきました。必要な方に早い者勝ち。

|

机の上に置いて、計算尺の代わりに使うも良し、パイロット訓練生なら必携、新古品。 パイロットは航空地図+プロッター(航空用定規)+気象資料+航空機の性能+等と、この航法計算盤で飛行計画を立てる。 ---計算盤のマニュアル.pdf--- 車では考えられない事だが、飛行中も操縦しながらこの計算版を使用して状況変化に対処する。今の機体はFMS等を使用するが、コンピューターだけに頼るのではなく、基礎の飛行感覚部分は此れで掴んで置く必要がある。凄いことに、蝶や鳥は生まれながらに、人間にはない此の感覚を持っている。 ---欲しい方は此方から--- |

2016年12月24日 電源コントロール・バラック組、試験運転中。

|

ソレノイド駆動基板の設定を最適化する為に、連続試運転中。 電源の不安定な開閉で高価な機材を壊されては大変なので、ラッチングリーレーは高信頼性動作が求められる。 現在の設定では、ソレノイドは500msecだけ大電流を流し、後は極低電力でホールドのダメ押をしてくれるので、以前のSSR使用電源タップより発熱は少ない上に、ゼロクロスでは無いがノイズの発生も無く、強い力(約13kgf・cm)で機械的接点を開閉してくれる。カムの削り出しに約3日掛かった。 |

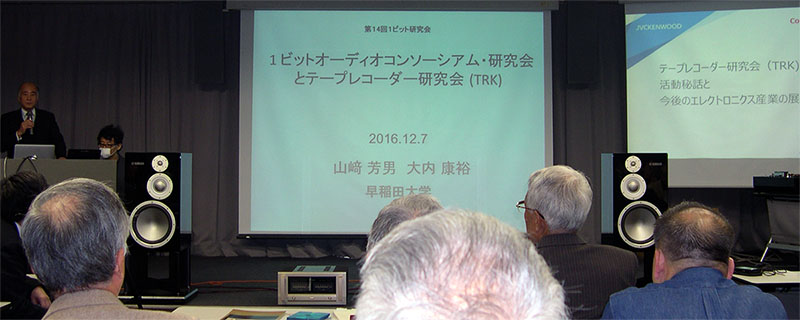

2016年12月7日 第14回1ビット研究会を受講。その3 TRK-33BXテープデッキの構造

1954年、TRKからのキット販売と言う事だが、50年以上を経て、ゴム類の部品も問題なく動作。テープスピードの変換はアイドラープーリーの変更によるもので、その操作部分だけフェルトを挟んで修正してありました。尚、ケースには当時のレコードプレーアー用を流用、今回の再生はヘッドから直接ケーブルを引き出していました。元図面も奇麗に残っていた。 |

2016年12月7日 第14回1ビット研究会を受講。その2 TRK-33BXテープデッキの実演

1961年のNHK紅白歌合戦(AMラジオのLine出力から録音)で坂本九の「上を向いて歩こう」・1964年の東京オリンピック実況、等を聴くことが出来ました。あの時代は中波帯のノイズも少なかったのかクリァーなその音は、その後で聴いた"Onebitious Records"というレーベルの解説で出てきたDSD録音(ハワイでの波打ち際の、何か設定を間違えている様な音)より、格段に「生命感のある」「艶のある」良い音で、やはり、現在の計測特性上では出て来ない何かがあることを、私だけではなく、皆さん感じ取っている様でした。 |

2016年12月7日 第14回1ビット研究会を受講。その1 主催:早稲田大学・・・。

モニター装置として、各種音源の後にAccuphase C-2850 ⇒ 同 P-7300 ⇒ YAMAHA NS-5000。 第1部:特別講演:会長 山崎芳男 名誉教授より「TRK(テープレコーダー研究会):1952年創設、代表 三文字 誠」紹介に始まり。河原春郎(株式会社JVCケンウッド取締役 相談役、前・会長兼CEO)の特別講演がとても面白く興味深い内容だった。 |