2017年 2月15日 電源コントロール・ラッチングリーレー:ケーブルの作成。

|

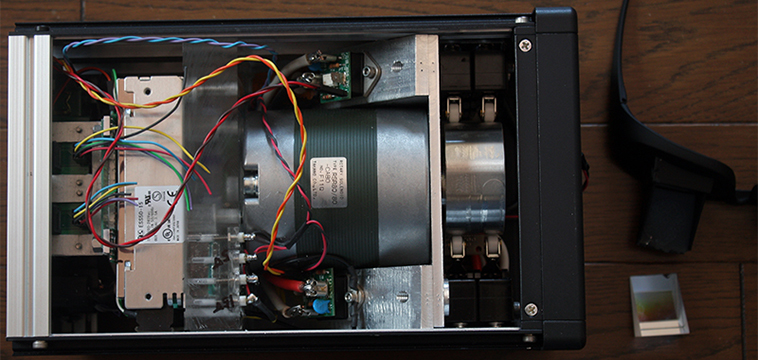

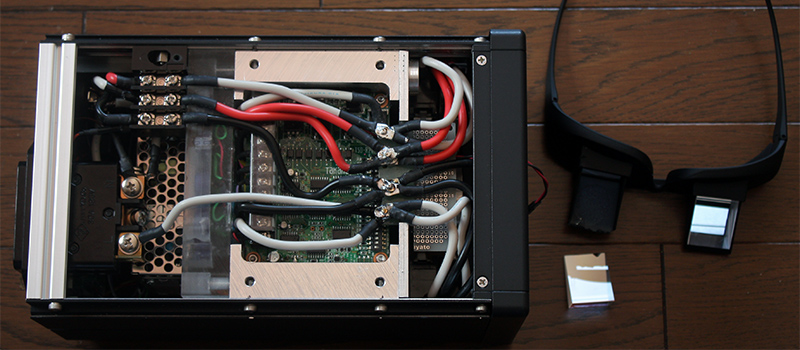

扱う電力は、ピークで馬力換算してみると、仕事の時に扱っていた値とはかけ離れているが、合計して僅か約33ps。 AC100V電源ケーブルはOYAIDE製、プラグ類はFULTECH AC200V電源ケーブルもOYAIDE製、コネクターはNEUTRIK 線材が太いのでコネクターにセットするのに半日かかった、狭い所に指を入れて力を入れるので指先が荒れる。コネクターのスペック上限の太さの為、納得いく収まりにならない、結局2月18日やり直した。 AC100Vラインも太いのだが、こうして比べると太さが良く分かる。勿論、ブレーカーからのAudio専用室内配線も特殊。ラッチングリーレーと言ってもメカとSSRのハイブリッドでZero crossリーレー動作する、この後AC200Vはデジタルアンプへ、AC100Vはハイパーサインレギュレーターを経て、其々のアンプに供給される。 |

2017年 2月 8日 電源コントロール・ラッチングリーレー作動・調整完了。

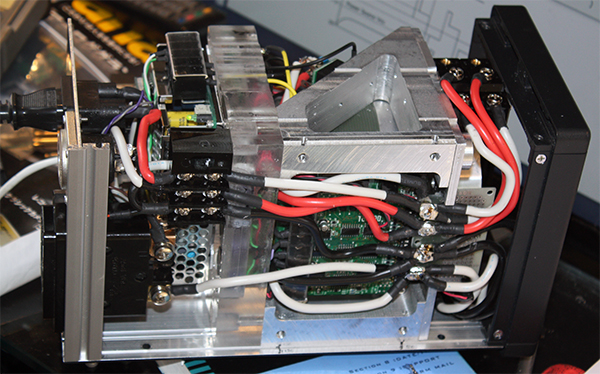

太いケーブルがブツ切れなのは、メインテナンス性を考えての事だ。調整時もこの様に楽なのだが、それにしても実装密度が高すぎた。 |

嬉しい!ついに、AccuphaseプリアンプDC-330の電源スイッチにより、ラッチングリレー部分が動き出し、カムの作動も力強くスムーズだ。プログラムもノーミスで走っている。 調整も終了した処で、ノンノーマル状況ではどうだろう。電源が急に落ちたり、不安定になった場合、スーパーキャパシターによるバックアップと安全なシャットダゥンが有効か。いきなり電源を抜いてみた。頭の中で描いていた通り、十分な余裕をもってラッチングリーレーが作動してくれて、電源復帰後コンピューターのリセット・再起動をしてリジュームノーマルのスタンバイ状態になる。 後は動作状態をモニターする為の美しい表示機構だ。 |

2017年 2月 6日 電源コントロール・ラッチングリーレー表、後はロジック回路の配線と前面パネルが残っている。

|

| 結局、構造物はCADで設計して作ったが、配線は図を描かずに頭の中だけで製作している。歳なのか、単に面倒くさいだけ。 「プリズムもどき」を使った、動作状態を表す「モニター装置」(特殊パイロットランプ)の構想が色々と湧いてきて止まらない。 |

2017年 2月 6日 電源コントロール・ラッチングリーレー裏、太いケーブルの処理に苦労した。

|

| ケースはワンボードコンピューターのスタイルと統一したので、狭すぎたが色々と最小限に抑えることが出来た。 写真の右:ON-OFF作動状態の特殊な表示機構を作る。メガネもどき、からプリズム流用の為に購入したがプリズムではなく鏡だった。 然も接着で固定してあり、流石??製品、無理に剥がして角を欠いてしまった。残りの失敗は出来ないので、剥がす方法を思案している。 |