2017年 7月31日 開口部の工事始まる。その2

|

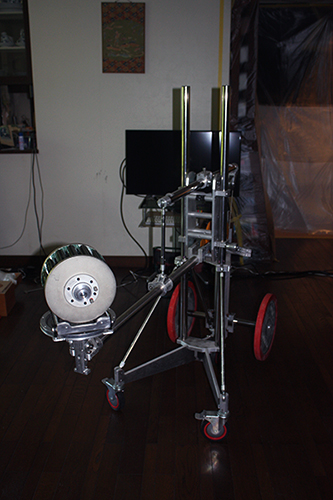

こんなクレーンを作った理由。 中高音用ユニットSG-3880BLは20Kgある。SG-5880BLのスロート部と違い、ダイアフラムを保持している部分にねじ込んであるので、此処に力がかかるとイコライザーの位置がずれたりする為、ホーンにねじ込む際は、スロート部分に力がかからないよう、このクレーンに載せてユニットを廻しながら、バランスが取れている状態で組み立てる。写真はその時に備えて整備中のクレーン。 |

|

2017年 7月29日 開口部の工事始まる。その1

|

慎重にドライバーやウーファーを外して退避。7月31日からの斫り作業に備えて、スピーカー周りの養生が完了した、自分で斫り作業していた時は、此処までやっていなかったが、プロに任せると流石だ、廃材の出口まで床にMDFをボートを貼り終わった。

削岩機2種類・セーバーソウ等の工具類は私の物を使って作業してもらうのだが、大きい方の削岩機は重すぎて既に今の私の体力では扱えない。明日からの作業は、私が指示して斫っていくのだが、どの様に作業が進むのかは未知数だ。

|

|

31日、工事が朝8時から始まった。私が斫り作業をすると30分が限度だが、工務店の若い人は1日平気らしい。午前中で右チャンネルの大部分が終了してしまったが。やはり、左チャンネルの中音ホーン(リニアテクノロジー)は中々壊せない。第一日目は約10時間作業で左チャンネルの低音ホーン朝顔部分の斫り作業が残った。後、二日かかるそうだ、私一人で作業を続けていたら、と思うとゾッとする。

|

|

2017年 7月24日 指揮者や演奏家にオーディオ・オタクは少ない理由?聴いた感想から、私なりに理解した事。

|

演奏家の方々が自らCDを選んで試聴。ボリュウム・レベルは通常0dbだが音楽家の設定は+12db位置になった。サンサーンス・3番ではフルート奏者が指揮を始め。ホルスト・惑星ではトランペット奏者やクラリネット奏者は「感動して涙が出た」と言ってくれた。然し、つくづく思うのだが、ライブとAudioは音楽家にとっても、どんなに頑張っても別物だ。

|

工務店に発注した斫り工事は7月31日に始まるので、それ迄にスピーカー類を退避する。8月には低音ホーンの本当の実力が出る筈だ。

|

|

2017年 7月14日 SG-188BL/SG-3880BLの調整。未だ未完成だが23日に桜貝吹奏楽団の精鋭が聴きに来る。

|

SG-3880BL+SG-188BL+御影石S600Horn+超々ジュラルミン・ブロック=合計59.4Kg SG-3880BL+SG-188BL+御影石S600Horn+超々ジュラルミン・ブロック=合計59.4Kg通常であれば問題にならないのだが、スロートが片持ち梁になるのでユニットのイモネジの材質をチタン合金に、他をSUS-BK-TORX-CAP、(非磁性体)に強化しスロート部分を再調整。 7月5日、SG-146LD4ダイアフラムの凹みを、ゴトウユニットに持ち込み修理完了、既にドライバー小屋に装着済み。その際、調整方法を教えて頂いたので、他のドライバーも約4日間、汗だくになってダイアフラム位置の再調整、大振幅時にも歪の無い強力で安定した圧力を発生する。 |