2018年 2月 27日 試聴と調整をしていて・歪が低い為、老人の聴覚でも低域限界は16Hz位である事が確認できる。

|

|

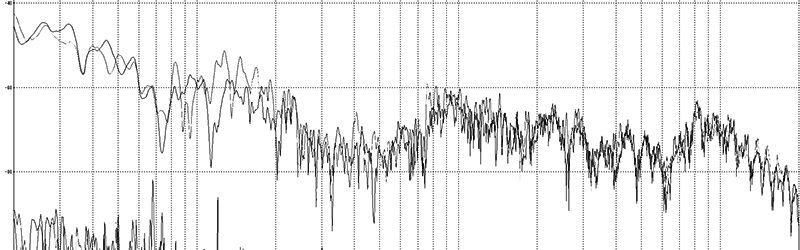

試聴位置で好みのf特に聴覚だけで調整してみた左右合成の特性、50Hz以下が6db/oct位ブーストしている、マイクをスピーカーに近付ければもっと滑らかなカーブになるのだが、あえて、反射波等の要素も入れて計測している。 低域は10Hz以下でもウーファーの振幅に余裕は有るが家が壊れそうに、ビシビシ揺れるだけで聴覚の領域ではない。 USB接続で直接48Khz/16bit信号が出力される、マイク付属のソフトとフリーソフトで計測。 ・タイムアライメント調整にウェーブレット解析と立ち上がりをシンクロでリアルタイム調整、mm単位まで観える。 ・周波数特性はスイープ信号をコンピューターとCDから入力し、各フィルターのゲイン調整。 ・左右チャンネルバランスは各フィルター毎に、ホワイトノイズで出力レベルと聴覚で中心になる様に調整。 ・フィルタースロープ特性は、スイープ特性で見るが、決定打はやはり聴覚。12db/octカットオフは一見、奇麗に聴こえるのだが、被さっている周波数が音圧も高いまま、ずれた位相同士で合成されるので、空間に発生する波面が左右対称にならず、音像のピントが甘くなってしまう為、やはり96db/octに戻した。心理的に周波数の繋がりを心配する向きもあるが、スイープ信号で見てもカットオフ周波数ににディップが発生している訳でも無いし、理論的にも此方に分が有る。 |

2018年 2月 12日 約40mm厚のフェルト(ハマナカ・Needle watawata)で、より艶やかな超高音に改善。

|

| 毎日、聴き込んでいるうちに超高音にざらつきを感じた。SG188BLの磁気回路が大きくて高音ホーン周りに壁となって回折した後の波面が複雑に反射し混変調歪を発生している様な気がする。此れを解決する為に、10年前は薄いフェルトだったが。 ニードル・フェルトをふさふさ「わた状」に作って貼り、よりスムーズで奇麗な高音になった。 |

2018年 2月 6日 1ペアーのドライバーにL/R逆アサインを発見!修正はコンピューター上で接続し直すだけ。

|

| 調整中に片チャンネル8個のユニットの内の1ペアーにL/R逆アサインを発見!聴いていても気付かなかった。 昔、買い込んだCD・SACD・Downloaded Network DATAを次々と聴き込んで、沸々と思う。 f特・D/R・歪率・S/N・過渡特性・音場再現性・・全てに優れた物は出来た、各楽器の位置までも定位するソースも有る。 大音量でも聴き疲れする音ではないし、確かに、再生音楽で感動できる頻度は上がった。 が、気に入るソースが極少なく、結局、同じソースを繰り返し聴く事になる。 特に、物によっては録音レベルが高過ぎたり、音楽のppp/Sfz/fffが圧縮されていたり、CDフォーマットスペックの極一部しか使えていない、酷いものはサチッているので幻滅してしまう、例えば、サラブライトマンなんて最悪、奏者は気付いて訂正してもらわないのか、一般的な音量と少なくとも+10db(10倍)は違う。因みに、プリアンプのボリュウムは正確な0.1db単位まで表示し調整出来、入力されたDigital DATAがレベルオーバーすると警告表示される。 ドラムセットのキックやコンサート・バスドラがチャンと録音されている物は皆無、パイプオルガンの包み込む様な空気感も録音されていない。もっとも、音場再現迄考えるとスタジオモニターでの試聴段階で無理が有るかもしれない。 アンドレ・シャルランの様な人は現代にいないのか!儲ける事が最終目的という現代にラスト侍はいないのか。演奏・録音再生から機材制作、迄、趣味とする私としては、ついつい、欲求不満が頭を擡げる、自分は、まだまだ青い証拠だナ~。 |