|

- 以前は余り季節に興味が無かったのだろうか、歳を取って嗜好も変化した、奇麗だな~・・此処ではエントロピーが逆行している・・

- 定年退職以前は、もっとマクロな自然に感動する事が多かった気がする。

- 「神は細部に宿る」音は色々な媒体に疎密波として、今、此処にも目視出来ない4次元空間に常に広がり、反射・吸収・干渉し合っている。

- 不思議な事に、結論を得るためにはコンピューターでの解析でも多くの時間を要するのに、自然現象は量子力学が如く時間の要素を無視して、いきなり完全回答を提示し、其の結論は人智をはるかに超えている。

- 私のAudio Systemで想定している音波の波長は空気中で約1.7mm~約30mなのだが・・

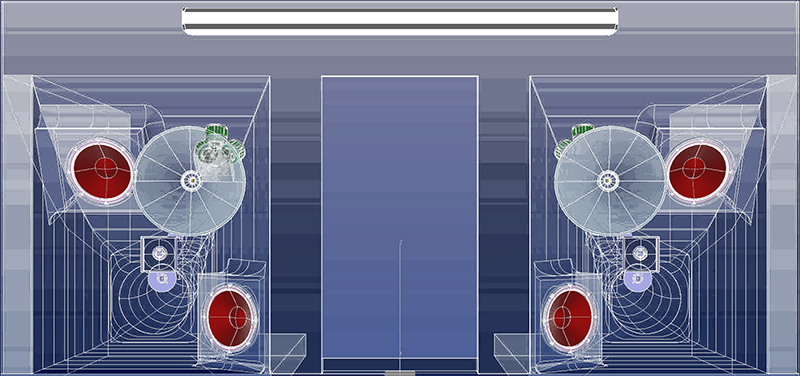

以前、有限要素法のソフトでこのシステムの正確な解析が出来るのではないか、と思い3次元構造の拡散問題を解く有限要素法ソフト等Visual BASICを使用しソースファイルも公開された数千円で入手できるものも探ってみたが、結局3D-CADで設計してあるので、レンダリングの際に材質の反射・吸収・透明度・色彩・ダイアフラム自体に放射光を持たせる・等を定義してレイトレーシングをしてみると、発音体からの伝達具合が画像として得られる事を発見して、此れで「ホーンの音道の動作は確認」と決着させたが。だが・しかし・矢張り、

後追いの解析で相当重たい計算になるだろうが解析・確認し直ししてみたい。

- 「良い音」の絶対評価方法は無いのだから、考えうる全ての要素を解析し、含まれる変数を元信号に忠実再現出来る変数にして行けば、主観的な曖昧さを排除出来るのではないだろうか。其処に音楽性の有無や主観的な感覚で評価する余地は「無くなる」と思う。スピーカーの歪率を始めとする諸特性を電子回路と同等の小数点以下オーダーに追い込めると思う。

- それらの要素をコントロールする方法として、私の基本的な方法は「超」だ。

物質には相変化という現象が有る、又は、極限状態・臨界・超電導がそのターゲットと成り得ると思う、早稲田大学の音研で超電導スピーカーと言うのが有ったが、ボイスコイルの置かれている磁束を超強力にすれば、歪の発生する要素が比例して無視できるほど小さくなる。ホーンスピーカーを理想的な動作にすれば、ダイアフラムの振幅を極小に出来る。波長との関係でホーンスピーカーの受け持ち帯域には限度が有るので、DSPを使ったフィルターにより、マルチウェイホーンからの合成される音響放射の位相ズレを無くす。

|