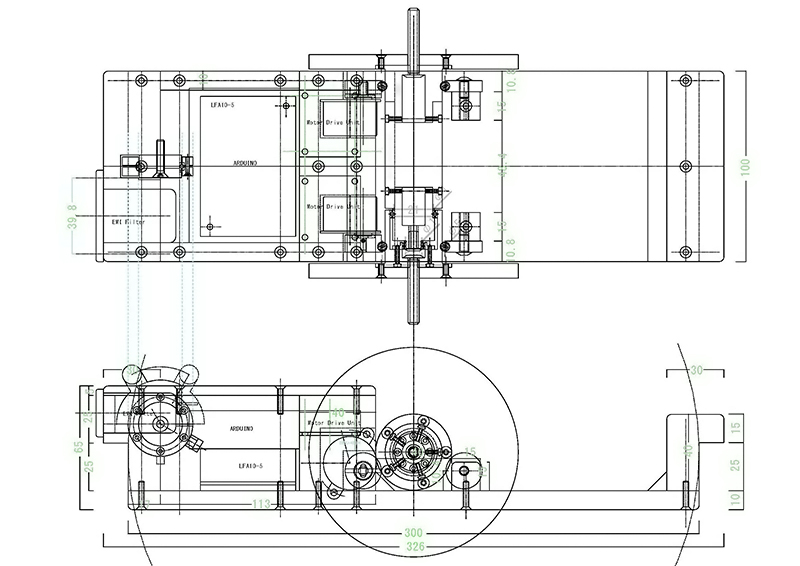

2018年 7月 23日 超音波レコードクリーナー、ワンボードコンピューターArduinoによる、回転アダプターの制作。

|

|

|

筐体は主に透明アクリル樹脂で作り、回路や機構がどの様に出来ているかを見て楽しめる様にする。

|

|

2018年 7月 12日 第17回1ビットオーディオ研究会で得た、音像定位に関する知識。

|

|

|

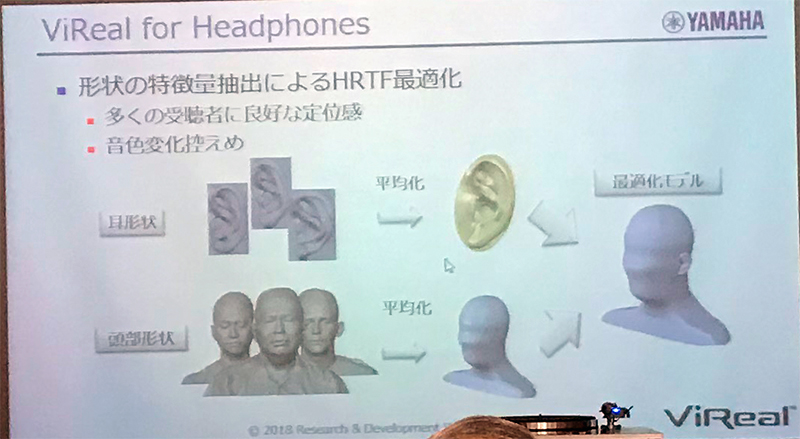

YAMAHAでの研究内容、ViRealは音像定位を3次元に作ることが可能。

ヘッドフォーンでどの様に上下の音を認識するか、人間の耳の形は千人十色。到来する音の方向によって耳たぶで特定周波数帯域を干渉させて、言わば、スペクトラムの変化を作り、到来方向として認識しているのだ(クジラは音響レンズを使って脳の情報処理能力で遠隔空間認識も凄い)。その為にヘッドフォーンに出力する音のスペクトラムを最適化モデルに沿って変化させれば、万人に共通の立体音像を作る事が出来る。 その周波数帯域は3Khz~8Khzだそうで、我がシステムでは高音部の御影石ユニットで作ったSG3880BLとSG188BL、ホーン開口部中心の距離約14cmが受け持っている、カットオフ1.4Khzと7.1Khzなので、十分に垂直方向の定位も再現可能だ。 |

|

2018年 7月 4日 早稲田大学総合研究機構波動場コミュニケーション科学研究所第17回1ビットオーディオ研究会に出席。

|

|

|

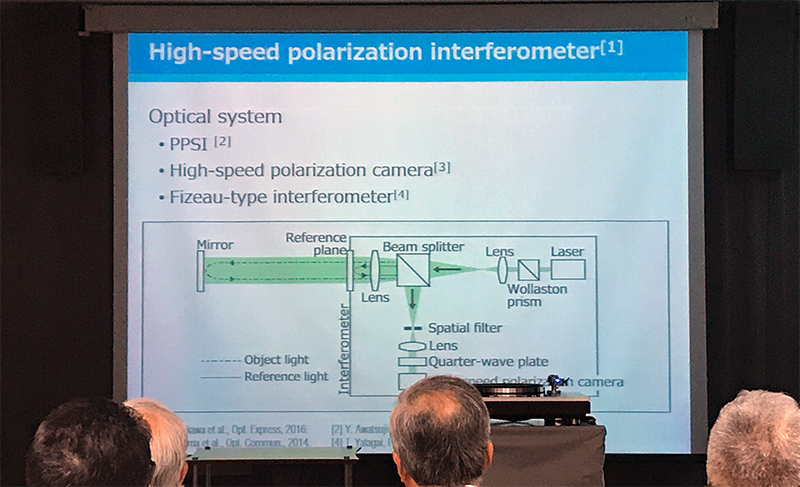

これは凄い。偏光高速度干渉計

音場の波面の位相変化が色に換算され超高速度撮影(超スローモーション)で見る事が出来る。 以下の1.2.3.ページはその計測結果例の動画。 |

|

1. 超音波40Khzの放射・反射・回折を可視化、凄いフレームレート7000fpsで波面が見える。

|

レーザーの干渉を使った、重力波検出器と同じ原理だが、位相の変化+-0.2rad=+-11.5°で色分けされた観測面を1/7000秒の目で観ている事になる。 見えている物としては見慣れた理論通りなのだが、これは実写の画像だ。 |

2. ダクト付きスピーカーボックス1Khz~20Khz動作状態、「目からうろこ」矢張りこういう事になっているんだ。

|

このスピーカーは多分、口径8cm程度の小さなもの、1Khzの1/2波長17cmでスピーカー背面の波と同位相になっているはずだから音波経路が折り返し8.5cmの長さ、と計算される。 その計算通り一番左上の1khzの動作でダクトと同位相の波面となっている。 |

3. 犬笛と1,1-ジフルオロエタン 何でフロン152a?多分、断熱膨張による温度低下状態を作っているのだろう。

|

犬笛に息を吹き込んで歌口に脈流を起こし、その後に続く管に閉管共振させているのだから、実際の動作が良く判る。 1,1-ジフルオロエタンは多分、ボンベで売っているので、定常流を作るのには容易だったのだろうが、大気圧では気体でボンベの中では加圧されて液体の、冷媒やエアーダスター(ホコリの除去)に使用する物なので、動画の様に断熱膨張して急激に温度が下がっているので、位相変化と言うより、乱流の拡散状態の観測をしている様な絵となっている。 音速等の物理的なパラメーターに大きな差があるのでフロン152の流れの中に8.5Khzの波が見えていないが、同じ性質の気体同士での可視化を見たかった。 |