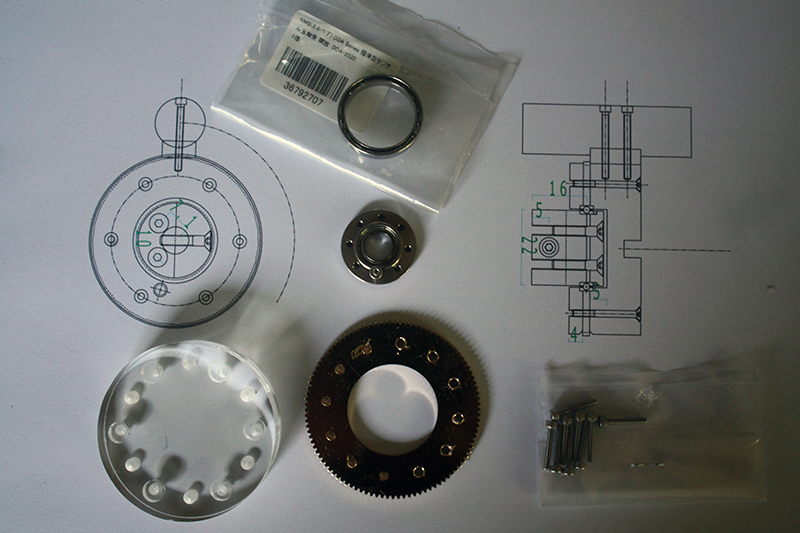

2018年 8月 30日 レコードクリーナーでアクリルでは精度が出ないので、重要部分にはジュラルミンに変更。

アクリルの切削には鋭い工具が必要だった。

アクリルの切削には鋭い工具が必要だった。何としても、モジュール0.5mmの歯車を多用した部分には特に精度が必要で、アクリルでは切削速度が速いと溶けてしまい、遅いと残留応力でヒビが発生する。 快削黄銅で軸を作ったりしたが、やはり扱いなれているA6061ジュラルミン(強度と耐食性を両立、鍛造も可)でブロックの一部分を作り、アクリルで挟み込む形に設計しなおした。 各歯車の軸を支えるブロックの図。更にデーター修正した最終案(オリジナル図ローデーターで)。 |

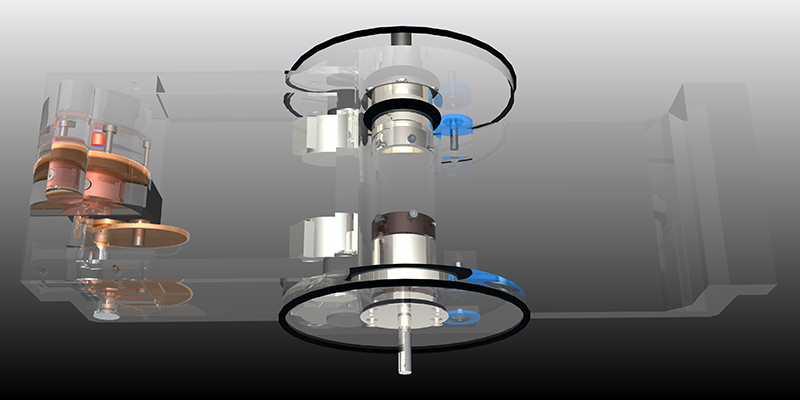

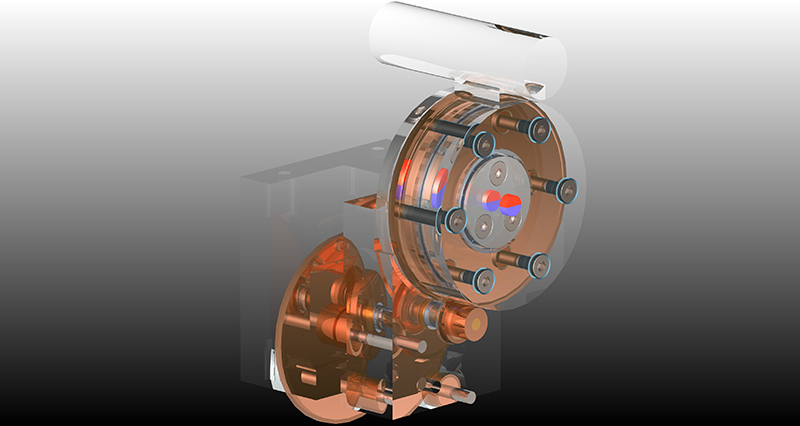

2018年 8月 23日 レコードクリーナーの設計に使っている3Dのレンダリングが美しい、と、自画自賛。

「どっこい」図面は綺麗でも、実物は難しい、金属加工と違って、加工熱による変形、加工残留応力のアニーリングの必要性、なかなか思うようにはいかない・・透明アクリルが透明に出来るとは限らない。

「どっこい」図面は綺麗でも、実物は難しい、金属加工と違って、加工熱による変形、加工残留応力のアニーリングの必要性、なかなか思うようにはいかない・・透明アクリルが透明に出来るとは限らない。コントローラー部分の操作フィーリング向上と耐久性を考えての設計となった。 工作の精度が1/100mm位欲しいところだが、実際に穴あけ等してみると、1/4mm程度、工作機械の送りハンドルをルーペを見ながら作業している。写真や図ではスケール感が無いが、コントローラーの一番大きいアクリル円柱の径が50mmφと、小さいので、加工時間は早いが、精度を出すための作業に殆どの時間を取られる。 |

2018年 8月 21日 レコードクリーナーの部品工作を始めたが、やはり汗だくで、進展が少ない。

|

2018年 8月 08日 連日の猛暑でレコードクリーナーの設計は出来るが、汗だくで工作機械が扱えない。

| 透明アクリルブロックを多用して、メカが見えるマニアックな作品となる。レコードのレーベルに洗浄液が入り込まない様に、大きなサイズのOリングを周囲に付けたアクリル円盤で挟み込む(2枚可能)、2つのスピンドルは、ベアリングで自由に回転でき、ステッパーモーターとガイドプーリーに此れもOリングの部分を支える様に置く、外すときは持ち上げるだけ。コントロールコラム1つでスピードコントロール・正転・逆転・OFFと、ギアーと磁石を使ったディテントポイントのフィーリングで操作するのも楽しくなる。 |