2010年9月25日調布飛行場祭りの為に、やらねばならない事が沢山あるのに・・・・2010年9月21日

| 低音ドライバー収納ブロック小屋のドアヒンジの金具をオーダーするための資料を作った。試行錯誤の過程がご覧いただけるスライドショウ、下図をクリックでオーダーの為の設計図。 |  |

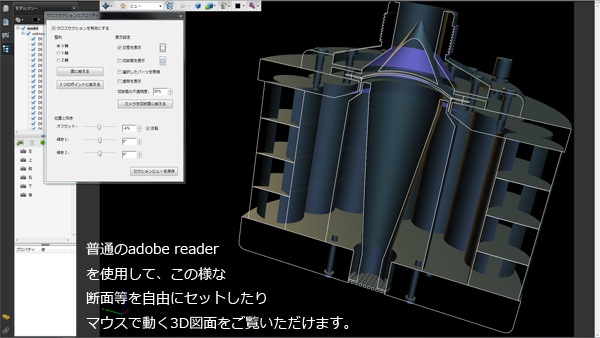

| このpdfデーターも3-Dです(19.42MB、部屋構造・等、削ったのですが、こんなに大きなファイルになってしまいました、多分凄く重たいと思います、気長に待ちながらご覧ください、ざっと見るだけで半日は潰れてしまうデーターです)。 |  |

2010年9月16日・3D CAD/2010年9月13日・3D CADデーター概算入力完了

2010年9月8日・IT業界は野蛮/2010年9月5日・3D CADデーター概算入力完了

2010年9月2日・試聴位置からの眺を作図/2010年9月1日・連日の猛暑続きで、作業が捗らない

2010年8月31日・レイアウトの確認

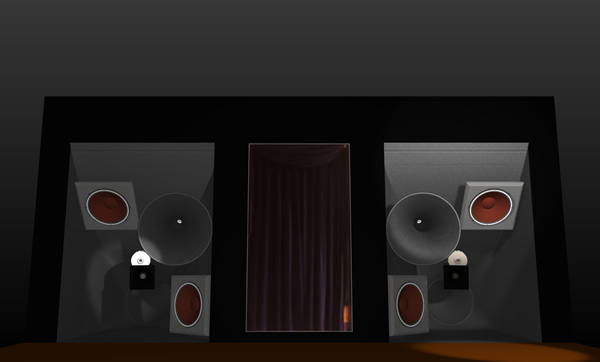

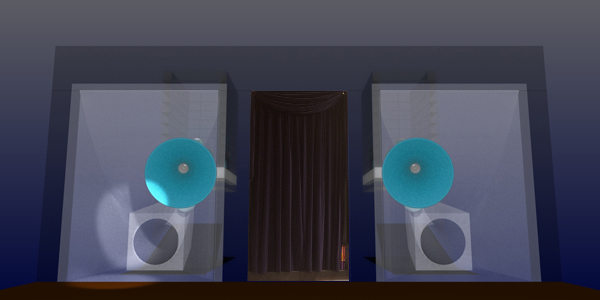

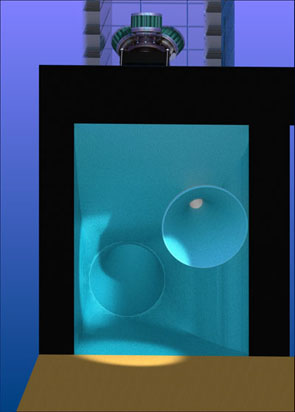

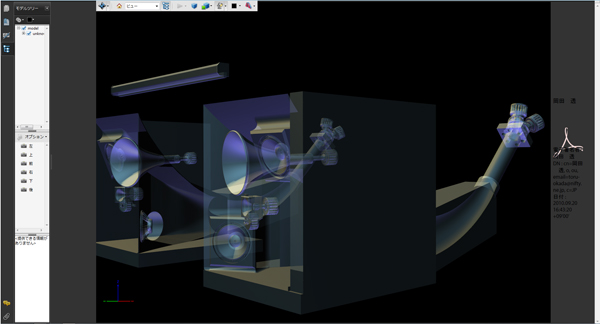

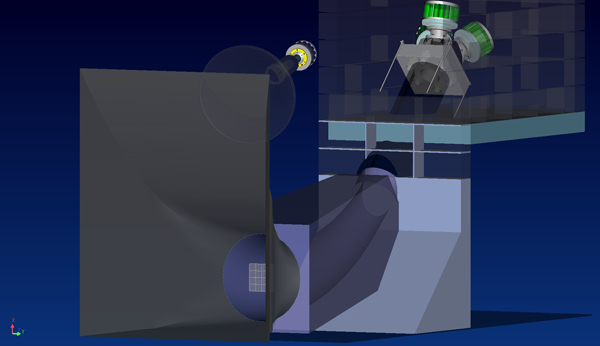

| 3D CADデーターを概ね入力し終わりレイアウトの確認を行った。マウスオーバーで左側ブロック小屋の概要。SG-146LD-4のCADデーターもビス一つまで、入力した。この図は遠近法ではないのでドライバーの大きさが理解できる、SG-5880BLも相当な大きさなのだが。中が見える様に各・材質をガラスに設定してある。 |  |

| マウスオーバーやクリックで低音ドライバーのCAD図。 | |

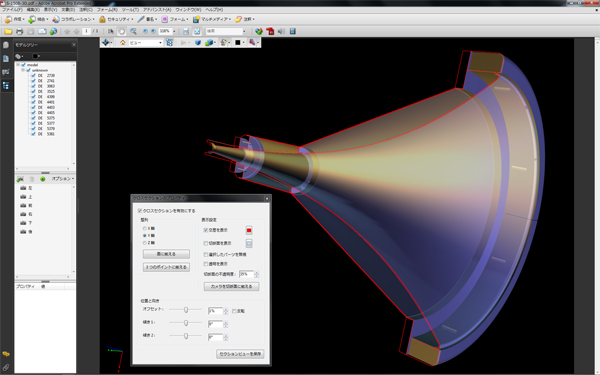

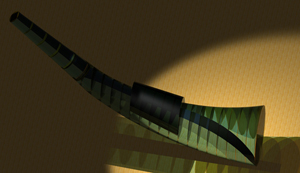

2010年8月24日・ホーンのデッドニング

|

S-150ホーンのデッドニングは樹脂モルタル+骨材(砂鉄)の予定、厚さ30mmで64kg(ホーンだけ)に算出した。高精細の元図A・B・C・D・E・。尚、pdf資料・等は個人観賞に留めて下さい(制限設定していません)。 |

|

|

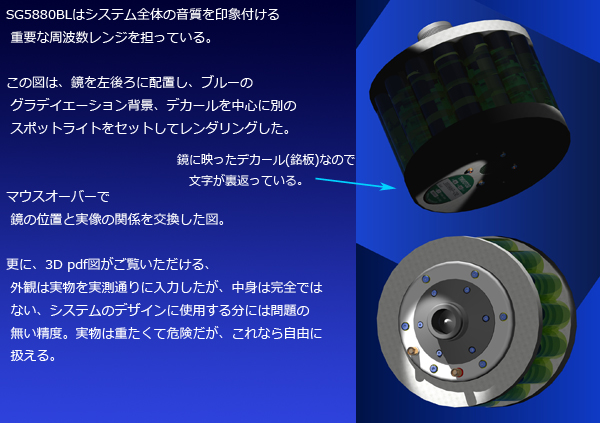

2010年8月21日・SG5880BLのCAD-3Dと2Dデーターを作成

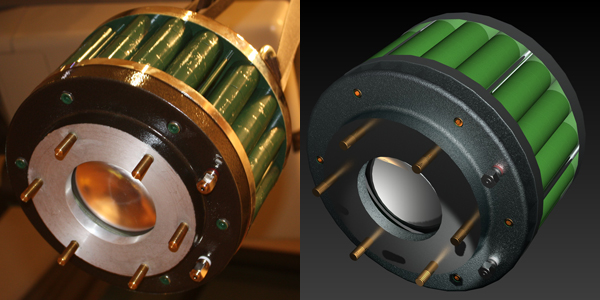

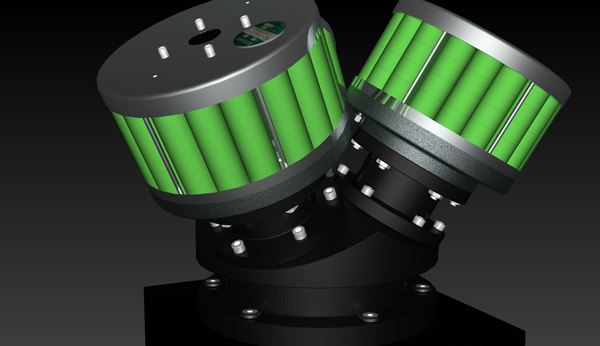

|

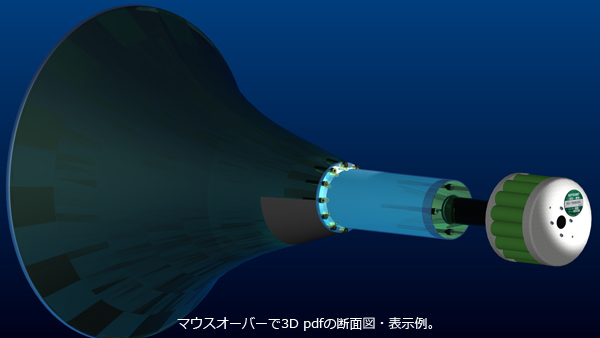

私にとっては、実物を見るのと同じ位、楽しい。高精細の元図はこちらA・B・スロート連結部にネジも再現されていますC・D・E・。CADデーターが必要な方はメールを。 |

|

|

2010年8月18日・S-150Bのデッドニング改修案の再考

|

今までの中音リニアテクノロジー・ホーン(開口部長方形)をゴトウユニットS-150ホーン(自作デッドニング)に換装の構想。 1.当初CFRPを多用する予定だったが、御存じの通り、早く作ろうとすると、何百万円というオーダーになり、資金不足は目に見えている。(因みにCFRP部分の見積もりだけでも200万円を超える) 2.S-150ホーンの材質はアルミでありBASFマスターフローエムベコ880グラウトで充填すると、強アルカリによる化学反応を起こして、表面から泡が発生し、腐食と剥離・強度低下が発生する。 3.当グラウト材は「高性能無収縮」と謳ってあるが、ある程度膨張するので、アルミホーンの変形等の恐れ。 4.当グラウト材は、金属に対しての接着性は期待できない、樹脂グラウト材でエポキシ樹脂に骨材を使ったMASTERFLOW648CPと言うのもあるが、これも何百万円というオーダーになってしまう。 妥協したく無いので、他の方法として。カーボンファイバー製カヌーの材料を使用し。メタルウェルドに何らかの骨材を混ぜて、ホーン外板に接着強度を高めた後、シルバーチップエポキシでカーボンファイバーシートを固め、剛性・制震性・強度を得る事を探り直している。 左の写真をクリックすると原案のpdf図面。 下の図面をクリックすると原案の3Dによるpdf図面。 |

|

|

2010年8月17日・高音+中高音の調整

| 暑い日が続いて、重作業をする気になれないので、取り合えず高音+中高音の調整。先日からSG3880BLとSG188BLの音の確認で、TEST・CDからスイープ信号を入れたり、弦やボーカルを聞いたりしている、以前のセットは2チャンネルのカットオフを5000Hz・6db/octだったが、トゥイーターだけでも、まともな音が聴こえる。特にコロラトゥーラ ・ソプラノやフルートの大音量時、低い音域でダイアフラムに負荷が掛らないままフルスィングしてしまう気がして、精神衛生上悪い。受け持ち周波数に無理がない6300Hz・12db/octで暫らく聞いてみたが、違いを感じる事が出来ない。尚、トゥイーターの前に付いている黒い物は、高音のギラ付きを感じたので、発泡ウレタンとフェルトを貼り合わせて超広域の吸収・反射止めのつもり、完成時にはちゃんと接着する予定。いずれ、全てが組みあがった段階で、再度、何回も調整することとなるが。オーダーした低音ホーン工事の材料が来るまで、この状態で楽しむ事にしよう。 |  |

2010年8月15日・約5年前のSG3880BLとSG188BL設計資料

| 下図マウスオーバーでpdf凡例、クリックして元pdf図。若し |

|

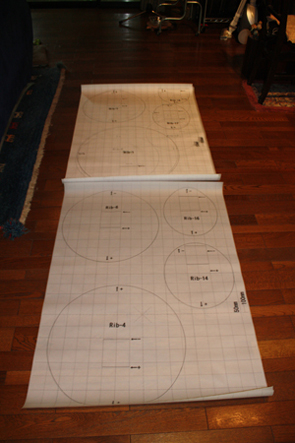

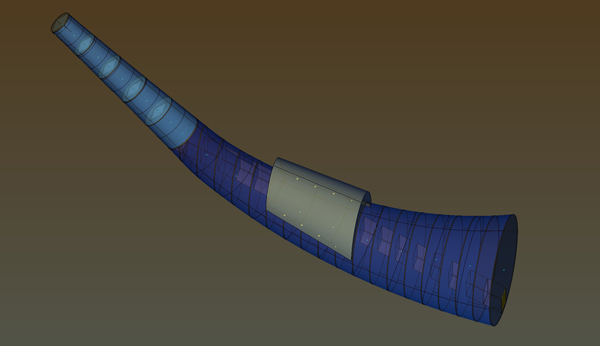

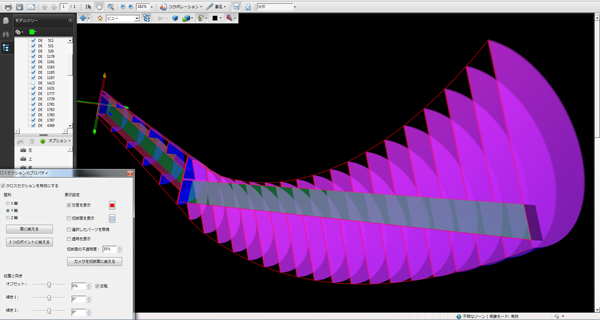

2010年8月13日・リブの組み立て

|

後は、カット依頼したMDFボードの到着を待って、リブの組み立てに入る。3D-CADで其々のリブ図面をDXFファイルに変換し、2D-CAD(Jw-Win)でプロットアウト用の紙A0・6枚分のDATAを作り、PLOTER出力サービス会社にメールで送り、手書きでは出来ない実寸の曲線が正確に、トレーシングペーパーに出力され宅急便で受領(左の写真)。これを、4mm厚のMDFボードに糊づけ(3Mスプレーのり使用99)、帯鋸盤でカットして、組み上げていく。 CADのレンダリングではスポットライト機能が面白い、組立図を作って見た(上図)、元図は1864×1074pixel。更に、スポットライトを2つ使って、見やすくしてみた、下の3D元図にマウスオーバーすると、中子が理解していただける、中ほどに乗っている、少し黒目の塊は、完成後の点検口で、コンクリートが固まった後、中子をばらして取りだす為の穴でもある。 |

|

|

2010年8月10日・コンクリート型枠の中子

|

ホーンのコンクリート型枠の中子(なかご)・設計・CAD出力・製作各リブの図面、のpdfは型紙出力の依頼説明に使った物で(pdfの画面左に出る表を操作すると)この |

| 元の2D-CAD/dxf(サイズ3.52MB)はこちら。更に、Adobe ReaderがVer8.以降であれば下記の図面の様にCADソフト同様に見る事が出来る。3Dソフトのインストール無しに、マウスでグリグリとリアルタイムの3Dで動く、部品毎に調べられる。当初、大型CNCを製作し、それでホーンの型枠やドアーや諸々と製作する予定だったのだが。何せ、時間とお金が無くなってしまったので、 |  |

| 取り合えずCNCは後回しにした。然し、3D-CADは自由曲面を扱えるので、カーブしているエクスポーネンシャルホーンに思う角度でリブを設定しても、その3面図が簡単に出来てしまう、このデーターを、CADプリントアウト業者にメールで送り、実物大の型紙を4mm厚のMDFボードに張り付けて、帯鋸盤で切り出し、組み上げて、100mm厚のスタイロフォーム(通常より堅い模型用のタイプ)で充填し、ニクロム線でトリムする。 |

2010年8月4日・未だ道遠し、低音ホーンの完成の日は何処

| 今日も暑い、何ヶ月続くのか音の出せない日々、気力が何処かに抜けてしまっている、「やらなければ」の項目を挙げて見る。 1.ホーン開口部と既存低音ホーン開口部の、はつり(体力が衰えているので、ほんの少しやっては休み休み)。 2.中音ホーンのコンクリートによるデッドニング(発泡コンクリートで)。 3.低音ホーンのコンクリート型枠の中子(なかご)製作(CADの修正と元寸出力オーダー)。 4.ドライバー小屋の扉、製作・取り付け(部品のフライス作業が少々必要)。 5.低音ホーン完成後、各ユニットの設置・調整(此処までこぎつければ、天国)。 写真は、養成シートが架かったままのゴタゴタしているスピーカー左側・クレーン・中音ホーン・等。 |

|