2017年 1月 28日 システムコントロールの改造・右側・DC-330のインターフェイス部分のみ完成。

|

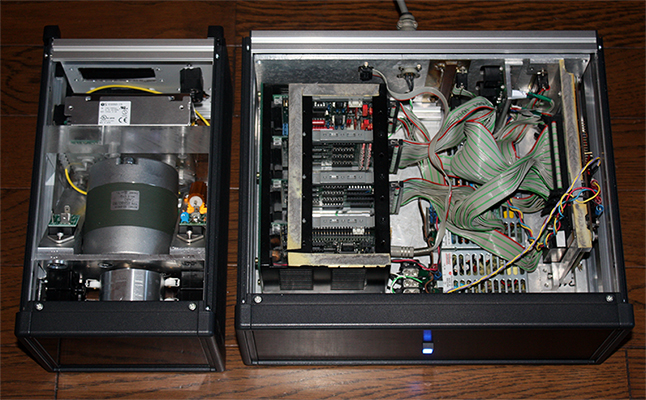

以前は、このワンボードコンピューターとインターフェイスボードはむき出しで使っていた為。埃をかぶる状態だったが、やっと丁度良い筐体を見つけて収納することが出来た。 然し、写真・左のメインアンプ電源コントロールは未だ筐体に固定していない。メカニカルなラッチングリレー部分と、SSRによるゼロクロスリレーを組み合わせ、更に、不用意な電源の切断時にも、スーパーキャパシタより、メカニカル部分をOFF位置に駆動して、次の電源復旧時に備える。 |

2017年 1月 15日 ラッチングリーレー制御の為、12年前に作ったシステムコントロールのプログラムを改造中。

|

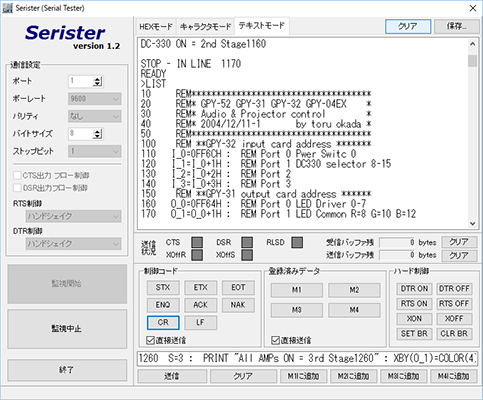

2004年にプリアンプ(Accuphase DC-330)の電源スイッチを特別な物に作り替え、モメンタリーか1秒以上コンティニュアスのプッシュにより全てを制御出来る様にした。 ソレノイドによってスイッチボタンの押し返しをすることで、ワンボードコンピューターと対話するようにプログラムしてあり、I/O-DATAを書き換えれば、AMP等の制御状態を変更できる。 然し、12年前に作った時のOne board computerメーカーは既にWeb上でも消滅していて資料が無い。更に、この制御ボードを作った時は、図面も引かずに頭の中だけで製作してしまったので、実際にRS-232Cラインにディスクトップを繋いでモニターしながらテスターでボードを当たって、逆アセンブルしながら実行させ、その動きを解析する。最近のコンピューターにはRS232Cポートは標準装備では無いので、GR-ADZUK等に変更することも考えている、今後はIoT対応システムだな。 やってみると、昔より集中力が減退している・・加齢を自覚することが出来た。 |

2017年 1月 12日 最低音アンプの消音ケース、A5083 t=5mmの穴あけ。

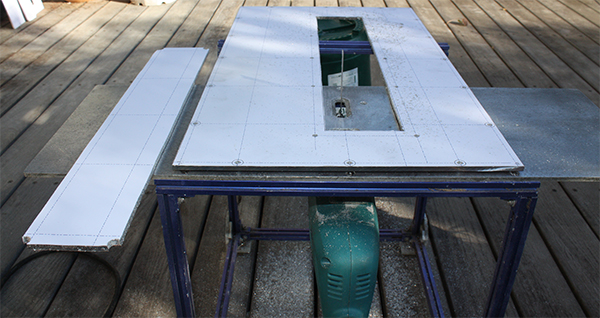

| ジグソーを改造して、刃を上に向けテーブルに付けて、テーブル上に突起が出来ない様に 皿ネジを多用して固定してある。普通、金属の切断には、帯鋸盤を使っているのだが、切削する線が外接していない場合で、大きな穴あけに私のフライスでは難しい。  |

Lab.GRUPPEN PLM12K44の消音ケースは大きい為、ケガキを正確に行うのは難しいので、もっぱら粘着フィルムにインクジェットプリントして材料に張り付けて作業している。 然し、この後、端面の仕上げは結局、ワークの固定に苦労しながらエンドミル加工するしかない。 送り機構ストローク1000×1000のNCマシンの作りかけが有るのだが、時間と資金が無いので、此れで我慢している。 現状、スイッチ位置が使いづらくなるので、フットスイッチを付ければ更に良いのだが。 |

2017年 1月 7日 正月のフライス作業完了。

|

写真:色々な方向からのラッチングリレーの主要構造部分。 KIKUSUIのPAS40-9を使用して最適動作電力値を探り、15Vピーク値2.28Aに決定。 結果・イーター電機工業ESS50-15・OHS-05SC-12-24・スーパーキャパシタ×8・メタルクラッド抵抗×2をエンドミル加工した透明アクリルブロックに埋め込む。 アー・・ これがアンプの電源スイッチの単に一部分だ、なんて 凝り過ぎだろうなー。 正月の予約録画「下町ロケット」観ながら作るからいけないんだ。 |

2017年 1月 1日 明けましておめでとうございます、本年も宜しくお願いいたします。

|

長い間 楽しみ・苦しみ・悩み 作り続けてきた その結果を表す年 左: 自分の部屋から見た、日の出 |