2017年 11月 28日 工務店工事 12月2日予定に向けての準備。

|

2017年12月2日これが最終の工務店工事になる・多分。

低音ホーン開口部の床を奇麗に斫り、鉄筋を設置した。この後時間が有れば、コンクリートの接着性をあげるために、床を水洗いしておきたい。左低音ホーンの斫りは29日迄かかった、30日に左の鉄筋を貼る。 完成すると、底辺部分はほんの少しの上り勾配になるのだが、コンクリート表面保護を厚塗りに仕上げる為、若しかすると我が老犬様にとって恰好の犬小屋に思えるか、他の小動物も入ろうとする可能性が有るし何か対策が必要かも。然し、某国からミサイル攻撃を受けた時は長女と私とお犬様は、この低音ホーンに逃げ込むことにしよう。 |

2017年 11月 22日 制作途上での低音ホーン特性を記録しておいた。

|

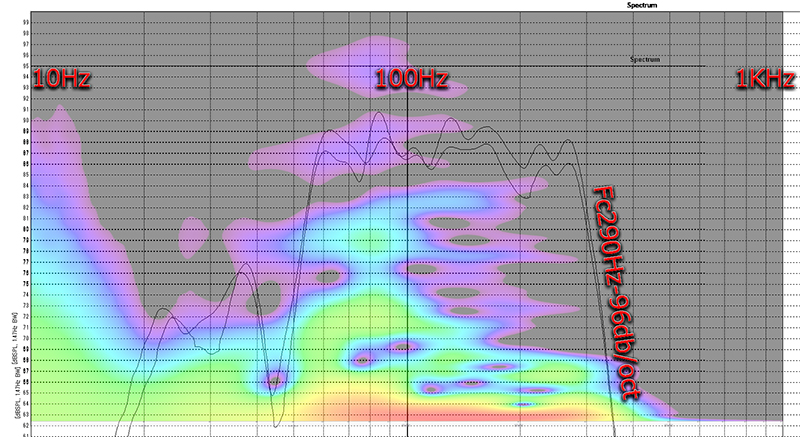

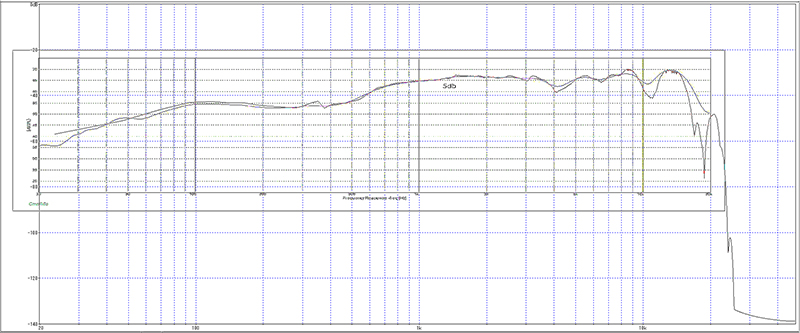

| 工務店工事は、日程の関係で一時中断しているので、この機会にデーターを取って置いた。 上の図は、左右の低音ホーン開口部でFFTとWavelet解析を計り、其々のデーターのスケールを整合して重ね合わせた図。水平の点線は1db間隔/縦の実線は周波数の対数目盛とWavelet解析は横軸を周波数に合わせて伸縮/縦軸はフルスケールで0~200ms。 開口部は上部が未だ解放状態だが、完成後の特性と比べる目的だ。 ドライバーには未だ超低音に対して音響負荷が掛からないので、ローカットフィルター6db/octを通している。高音側は図に書いた通り、カットオフ290Hzの-96db/oct.のデジタルフィルター設定。 この図を、私なりに解析してみると。 45Hzの極端なDipは波長が丁度、ドライバーからマイク位置の距離と合っているので、未だ開放部分の影響が出ているのではないかと思う。 然し、目的としていた周波数範囲は概ね±3dbのフラットで素直な周波数特性を持ち、その間の音の立ち上がりは、見事に0msを中心にエネルギーの集中が見られる。 楽音を入力しても、Wavelet解析にある通り、透明で力強い音が聴ける。弦バスのピッチカートで自分の着衣が振動するので、嬉しくて、独り口元が緩む。 |

2017年 11月 19日 工務店工事始まる。

|

|

何としても、年内に方を付けたい。 低音ホーン開口部の内側壁は、ブロックを5段積み上げ更にその内側は左官仕事で音道の形に仕上げてもらう。 プロの作業を見ていると、「なるほど」と思う部分が随所にある。私は金網(上写真左側)を部分的に使えばいいと考えていたが、 「床材の端まで土間を斫り、全面に金網を行き渡す方が良い」との助言をもらったので、日程的な都合もあり、左官仕上げの前に、再度、卒業したはずの斫り作業を私がすることになった。 |

|

2017年 11月 13日 工務店工事まで時間が有るのでWavelet解析の検証。

|

||

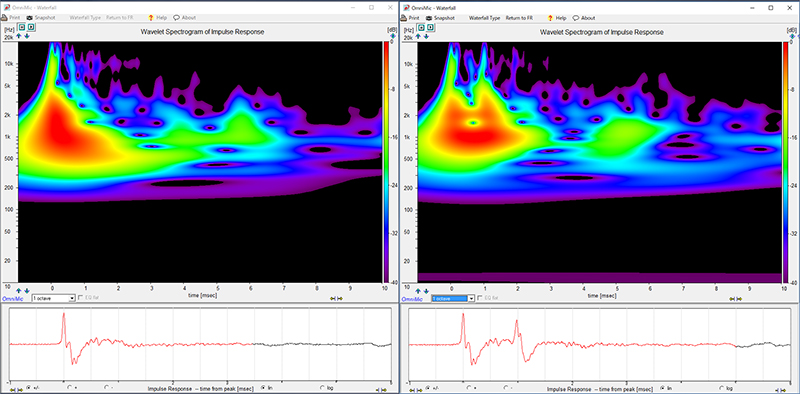

| ドライバーユニットは JBL2450Jに700HzCutoff御影石ホーン(左下写真)、Wavelet解析の例。 横軸:時間軸1msec≒34cm目盛 縦軸:対数目盛10Hz~20kHz 色彩目盛り:音圧0~40db 原理的に周波数が低く成れば波長は時間軸に広がり分解能が落ちるので、下(低周波数)に行く程、横に広がってぼやけた図となる。 下のグラフはImpulse Response 横軸:0.5msec間隔-1~5msec |

||

左上図

|

右上図

|

|

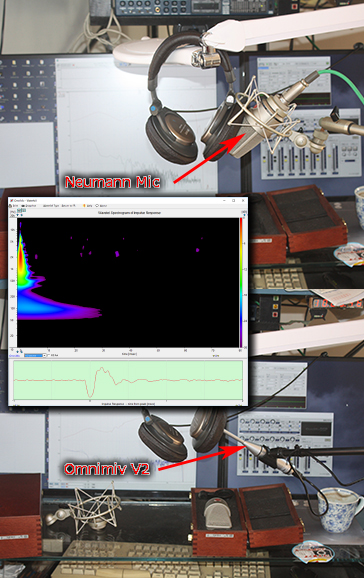

2017年 11月 9日 計測用USBデジタルマイクとアナログマイクを比較して、どれが調整に向いているかテスト中。

|

|

|

|

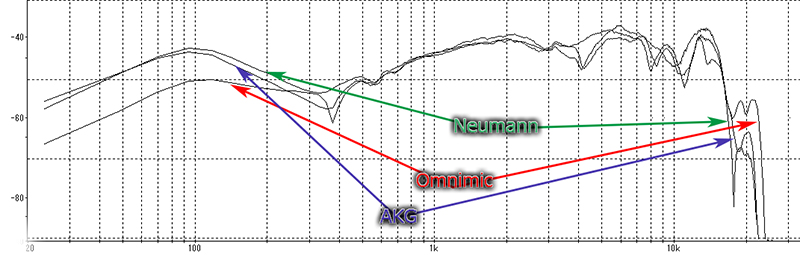

| 当Systemはmono換算AMP16台で動作する、特にtime alignmentなど聴覚だけでは無理なので、手持ちのマイクから最適な物を選択する必要が有る。

上の特性表は各マイクを比較する為に出力した其々の特性をadobe photoshopで重ねてみると大差ない事が判る、ノイマン・マイクの17KHzにあるdipは多分ヘッドフォーンとマイクの大口径ダイアフラムの距離、波長2cmと同等で干渉しているのではないかこれは同じ様な構造のAKGにも少し表れている、その点、流石、計測用マイクはそれらしい形をしているのでdipは生じていない。 Wavelet解析(右写真中央)も使えるし、キャリブレーションされたOmnimicを使う事に決定する。

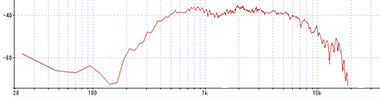

計測用マイクの低域は100Hz以下で7~8db下がっているが、キャリブレーションデーターを覗いてみると150Hzから境目で50Hzで-10db以下ダラ下がりのDATAとなっている。NeumannやAKGに比べて安物だが、 計測中の動画(歪の高調波に注目)。 |

|

2017年 11月 7日 低音ホーン開口部、工務店工事は先月の記録的な天候不順により遅れて19日(日曜)に決定。

そろそろ音出しの準備だ

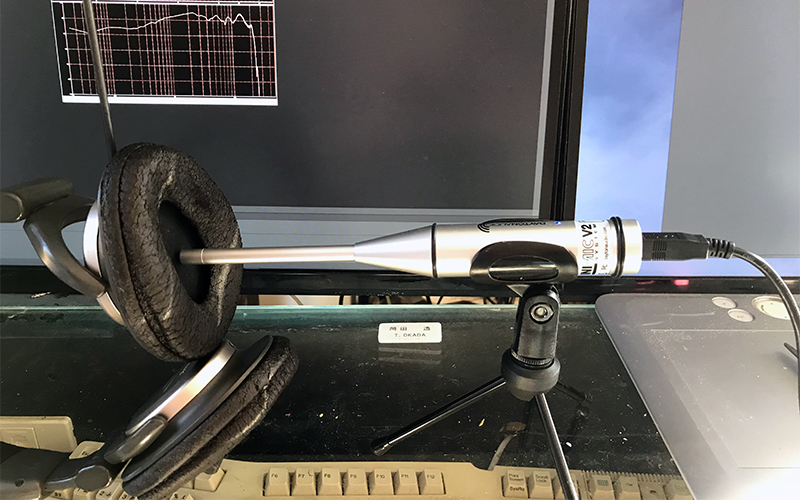

計測用マイクはUSB接続のOmniMIC V2デジタルマイク(CDと同じ出力フォーマット44.1Khz 16bit)で、WebからSerial Numberに対応したマイク毎のキャリブレーションデーターをダゥンロード出来るのでマイク~デジタルデーター迄はキャリブレーション済と等価になる。ソフト上では5Hz~20KHz迄、計測可能。 |

System調整準備の為計測用マイクの試運転中。

早速コンピューターのヘッドフォーン(SONY MZR-Z900)を計測してみた。 ご覧の様に、ソフトによって少し違う結果が出る。 フリーソフト(図全体)とマイクに付属しているソフト(中央枠内)で計測し、Photoshopでサイズ等を調整後、重ね合わせてみると、フリーソフトの方がスイープパラメーターを調整出来る為、正確なように見える。数万円でもう少し良いソフトも有るが、これ等でタイムアライメント調整にWavelet解析も使える、どうせ聴感上の感覚と計測結果とはかけ離れてしまうので此れで我慢だ。 |

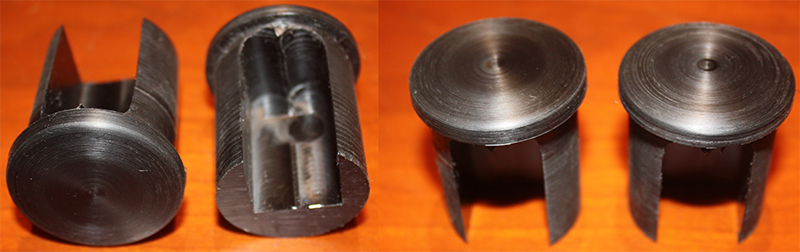

2017年 11月 2日 中高音スピーカーケーブル出口の蓋、完成。

|

|

| 3D-CADの設計と実際に削り出した形が違う。 これがメーカーの仕事だったらあり得ないのだが、旋盤作業を進めるにつれ、考えが変わる、というか、「この方が良い」と言う思いが湧いてくる。 低音ホーン開口部が完成して、中高音部を設置する時に、スピーカーケーブルと此の蓋は、コーキング材を満たして固定する。 |

|

2017年 11月 1日 Audioには無関係な直翅目 キリギリス科 クダマキモドキ

|

||

| お犬様(要介護)の散歩中に見つけた擬態昆虫。 どうしてこんな精細なコピーが出来るのか?私の勝手な根拠のない想像では、植物の細胞に入ったウィルスが「葉っぱ」DNAの一部をコピーして、キリギリスの細胞の中でこのウィルスのDNAが展開して、そっくりさんを作る。なんて、事ないかナ~。

(直翅目 キリギリス科 クダマキモドキ) 葉脈までパクっている(*_*; こんなところにいると、かえって目立つョ! |

|

←:足付近のアップ |